Introduction

L’épidémie de variole du singe (mpox), déclarée urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) en août 2024, a exacerbé les défis sanitaires dans de nombreuses régions d'Afrique1. Au Cameroun, la mpox constitue un défi récurrent en matière de santé publique2. Entre 1979 et 2022, le système de surveillance de la mpox au Cameroun a identifié 137 cas suspects. Les données historiques révèlent plusieurs flambées, avec 2 cas confirmés en 2019 et 2020, ainsi que 6 cas en 20213. A la 52ème semaine épidémiologique de l’année 2024, 150 cas suspects et 6 cas confirmés avaient été rapportés. Au vue de la flambée épidémique de 2024, le ministère de la santé publique a formé un système de gestion des incidents afin d’assurer une réponse coordonnée et multisectorielle. C’est ainsi que la Croix-Rouge camerounaise avec son fort ancrage communautaire a joué un rôle central dans la communication des risques et l’engagement communautaire. Afin de mieux comprendre les perceptions, les craintes et les besoins des communautés, et afin d’éclairer les stratégies de réponse, la Croix-Rouge a recueilli et traité 292 retours d’information communautaires relatifs à la mpox entre le 1 et le 31 octobre 2024 dans les régions du Centre, Littoral, Sud et Sud-Ouest afin. Ces retours, obtenus via des visites à domicile, des activités de mobilisation sociale et des discussions de groupe, ont permis d’adapter les interventions aux réalités locales, de renforcer l’acceptabilité des actions entreprises et d’assurer une réponse plus efficace et inclusive face aux besoins exprimés par les populations affectées.

Méthodologie

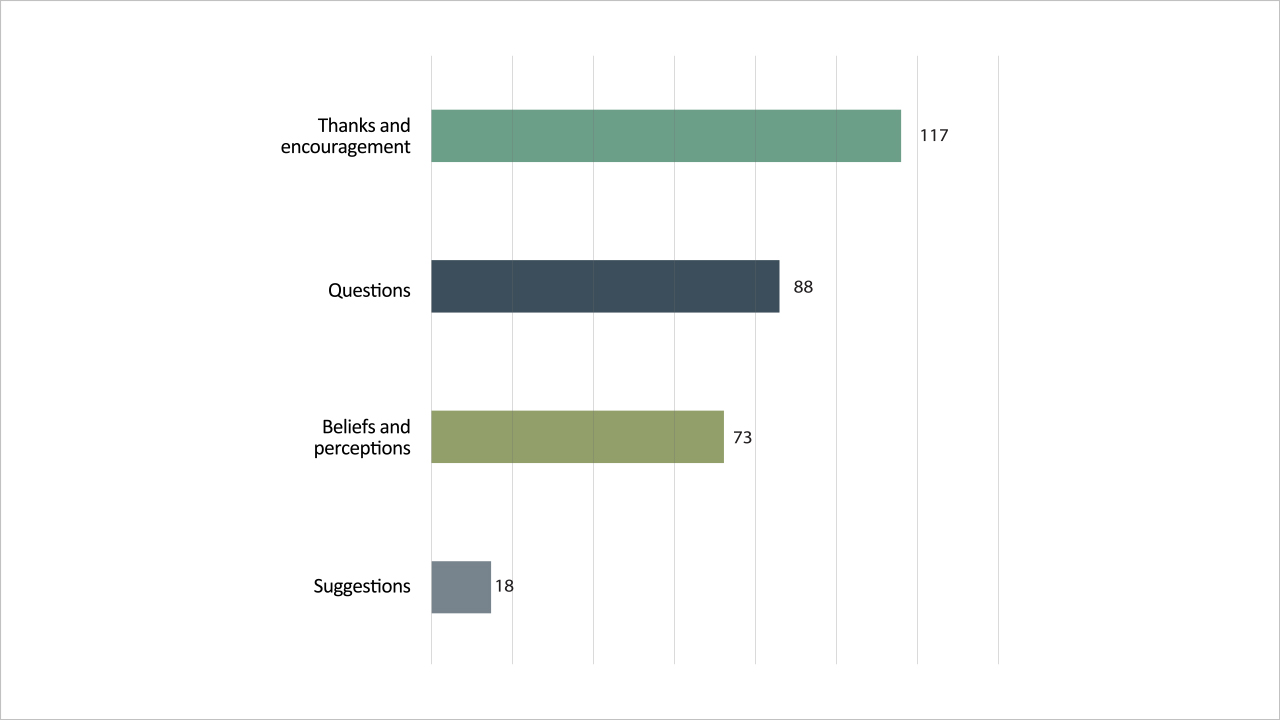

Les données ont été collectées lors d’interactions directes avec les communautés, dans le cadre de visites à domicile, de discussions avec des informateurs clés, et/ou d’activités de mobilisation sociale sur le terrain. Les retours d’infor- mation ont été classés en quatre catégories : a) questions, b) suggestions, c) croyances et perceptions et d) remercie- ments et encouragements.

Résultats clés

Les activités de mobilisation sociale sur le terrain ont généré la majorité des retours (243/292, soit 83 %), suivies par les visites à domicile (32/292, 11 %) et d'autres canaux tels que les groupes de discussion et les entretiens indivi- duels. La majorité des répondants (256/292, 88 %) appar- tenaient à la tranche d'âge des 18 à 59 ans, comprenant 170 femmes (58 %) et 109 hommes (37 %), reflétant un engagement significatif des femmes dans le processus.

1. Répartition des retours par type et source

Le plus grand nombre (117/292, 40%) de retours avaient trait aux croyances et perceptions, suivis par les questions (86/292, 29%), les suggestions (73/292, 25%) et enfin les remerciements et encouragements (16/292, 6%).

2. Thèmes récurrents dans les retours

Les thèmes les plus fréquents abordés par la communauté étaient les suivants :

- Doutes sur l’existence de mpox : environ 20 % (58/292) des retours totaux. Ce thème illustre le scepticisme quant à la réalité de la maladie, avec des questions comme (« Cette épidémie est-elle vraiment une réalité ? »).

- Préoccupations sur les modes de transmission : environ 12 % (34/292) des retours totaux portaient sur les voies de transmission, avec des interrogations telles que « La maladie peut-elle se transmettre autrement que par le singe ? ».

- Impacts économiques : ce thème représentait environ 8 % (22/292) des retours totaux, avec des préoccupations telles que « Que faire si nous ne pouvons plus manger de viande de brousse ? ».

Actions mises en œuvre

L’analyse approfondie des retours récoltés auprès des communautés a joué un rôle crucial dans l’adaptation des actions de la Croix-Rouge pour répondre aux besoins les plus pressants. Elle a également permis de formuler des recommandations stratégiques à l’intention des décideurs, visant à renforcer l'efficacité des actions de riposte face à l’épidémie de mpox. Ces recommandations ont permis d’améliorer et de développer des initiatives ciblées pour maximiser leur impact, notam- ment:

- Sensibilisation accrue – – Le renforcement des messages sur les modes de transmission et les mesures de préven- tion a permis de mieux informer les populations vulné- rables. Des efforts particuliers ont été menés pour intégrer dans les messages de sensibilisation des conseils faciles à suivre ainsi que des exemples pratiques.

- Utilisation des médias locaux – La production d’émis- sions interactives en langues locales sur les radios commu- nautaires a permis d’atteindre un public plus large, y compris dans les zones rurales et enclavées. Ces émissions, qui incluaient des témoignages de membres de la communauté et des experts de la santé, ont amélioré la compré- hension et l'acceptation des mesures de prévention.

- Supports visuels adaptés - La création d’affiches informatives a permis de diffuser des messages clairs et visuellement attractifs sur les symptômes et les mesures de prévention. Ces affiches, disponibles en plusieurs langues locales, ont été placées dans des lieux stratégiques tels que les marchés, les centres de santé et les écoles.

- Des stratégies nouvelles et innovantes - - L’utilisation de cinéma mobile a été introduite pour diffuser des messages de sensibilisation dans des espaces publics, accompagnés de discussions interactives animées par des volontaires de la Croix-Rouge et des professionnels de santé. Cette approche a facilité l’engagement des communautés et permis de toucher des populations souvent peu accessibles par d’autres canaux. Par ailleurs, les radios communau- taires, combinées à des quizz interactifs et des concours éducatifs, ont renforcé la participation des communautés tout en véhiculant des messages essentiels de manière divertissante et inclusive.

Conclusion

Les 292 retours collectés au Cameroun ont permis d’adap- ter les stratégies de réponse et de renforcer la confiance communautaire. Nous estimons que cette démarche était cruciale pour identifier les besoins réels et les craintes des populations, garantissant des interventions alignées sur les réalités locales. En établissant un dialogue de confiance, cette approche participative a favorisé l’adoption des mesures de prévention et renforcé l’implication des communautés. Convaincue de son efficacité, nous recom- mandons ce modèle comme essentiel pour toute réponse future, car il assure des actions mieux ciblées et un engage- ment durable des populations.